中国数以百万计的文科学者正在为生存而奋斗

作者:bat365在线平台官网日期:2025/11/13 浏览:

涉及生死的文科人士,走到哪里都是勤奋的。加入国企是必不可少的,加入民企则需要每天加班,为人赋能。即使你上了大学成为学者,也要为发表C期刊而奋斗到底。

所谓C期刊,全称CSSCI来源期刊,是由南京大学评选并纳入“中国社会科学引文索引(CSSCI)”数据库的一批人文社会科学领先期刊。它在学术界得到了广泛的认可[1]。

对于文科学者来说,C有很多出版物,晋升副教授指日可待。但如果数额不够,一切好东西都被抛在了一边,你还不如丢掉工作。

但事实是j期刊页数有限,而且非常挑剔。普通学者发表论文的机会很少,这让很多人陷入困境。为何如此hard 出版C 期吗?

和尚太多,粥不够,出版的c刊也不够。

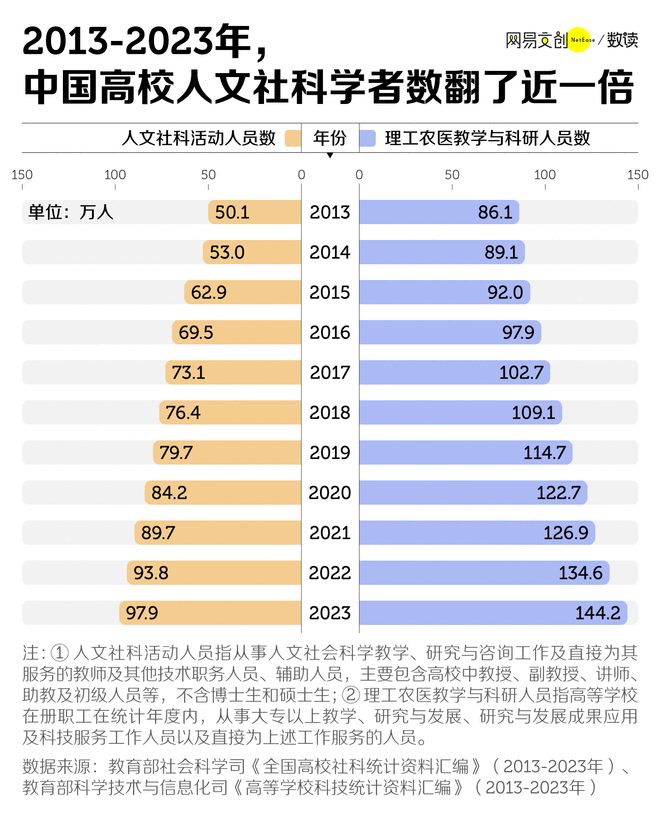

尽管文科屡遭诟病,但从事研究的学者数量不减反增。高校从事人文社会科学的教师、技术人员和辅助人员数量从2013年的50.1万人增加到2023年的97.9万人[2]。

对比理科科目,2023年,各类大学理、工、农、医相关教学科研人员将达到144.2万人[3]。文科学者队伍虽然略少,但数量仍然接近百万,并且还在不断上升。

在高校里,文科学者大多要靠笔生存,主要的科研成果就是写论文。

C学者发表了多篇论文,大学也从中受益——吸引了来自世界各地的大人物世界犯错误是第二个最重要的因素,更真实的原因是资金和地位。他不仅有足够的信心向上级申请项目以获得资助,而且他自己的学科排名也大放异彩。

说白了,大多数文科学者每天都围着C杂志转,不仅仅是因为他们的学术思想,还有他们的顶头上司在背后支持。在很多大学,j期刊是文科学者无法回避的KPI。从追求进步到评价效率,j期刊的发表数量是不可或缺的。

甚至一些想要攻读博士学位的硕士生。而想要毕业的博士生就得掂量自己手里有多少本j期刊,这让新晋科研人员哭了:

“最近我听说一些博士生导师不得不四处张贴论文的情况。张贴C是每个人类和科学博士生都要做的事情。无法避免。太情绪化了!”

即使对于涉足多年的文科学者来说,发表j刊也不容易。主要原因在于J期刊的供需严重失衡:学者越来越多,但C期刊发表的文章总体数量仍在萎缩。

以2023年为例,C期刊将仅发表74,100篇论文,比十年前的92,100篇论文下降了近20%。

面对数以百万计的文科学者,C期刊的文章才七万多篇。你可以想象出版的压力。

而且,由于投稿数量较多,论文还要等待更顺利的发表。初审半年不算什么。更何况,还需要两三年的时间。在此期间,稿件被修改了60多次,但仍然没有批准的消息。大学审查的要求如此之高,以至于许多学者等不起。公示时on 耽误了,撤稿转别的期刊就成了“基本”,只希望一个C期刊能接受你。甚至有人铤而走险,进行非法多次投稿,被C杂志抓到后立即被列入黑名单。

如果一篇论文发表缓慢,还可以忍受,但如果等待被C期刊无情拒绝的结果,往往会更加毁灭性和心碎:

“从写作、修改到投稿,大概用了一年的时间。投稿后,我耐心等待了半年审稿,最后审稿失败。我一打开邮件,‘对不起’四个粗体字就映入眼帘。嗨,我忍不住流下了眼泪。”

缩减C日志的页数就足以让人头疼了。更困难的是,这几页大部分都是为顶尖大学和学术带头人保留的。对于普通学者来说,想要发表论文更是难上加难。新泽西期刊。

2025年《上海交通大学学报》发表的一项研究证实,1998年至2021年间,高水平机构在C类期刊上发表的文章数量变化不大,但比例逐年上升,2021年上升至59%,而此类机构仅占大学总数的10%左右。 [4][5]。

虽然C类期刊页数的减少导致高水平大学发表的文章数量增加,但也可以看出少数人垄断大部分资源的“28/20规则”也确实统治了学术圈。

事实上,这也不能完全归咎于顶尖大学。毕竟作为名门望族,学术实力也是有的,C多发表一些也是情有可原的。

真正令人痛恨的是一些j期刊公然歧视作者,给予作者不平等的发表机会。无论多么重要角色是什么,首先看看你在哪里工作,你的级别是什么。知名教授来是欢迎的,但非讲师的就看,连博士、硕士的都找不到。

但《C》杂志这样做也是出于其题名的自我保护考虑,因为《C》杂志成功入选编目并不意味着高枕无忧。每两年一次的动态调整将严格检查期刊文章的引用率,不合格的C类期刊将被删除[1]。

于是C期刊的编辑们绞尽脑汁,想方设法提高引用率。最有效的招数之一就是大量发表知名学者的论文,甚至通过关系向他们征稿。最终留给普通人的空间已经所剩无几:

“我之前去参加过C期刊的编辑会议,所有的编辑都在讨论如何拿到稿件,而忽略了普通作者……”

是什么让人们更叫人不公平的是,一些大老板接了C杂志的橄榄枝,乘虚而入,挤掉了很多机会。

青泥学术统计整理了2024年j期刊的发表数据发现,排名前十位的作者全年每人发表论文近30篇,相当于不到两周就发表了一篇论文。同期,全年仅发表一篇 C 级论文的人数多达 78,000 人 [6]。

这个数字无疑是夸张的。要知道,在很多大学,30个C期刊就够人文社科博士毕业15次了[7]。

这篇论文非常富有成效,也很困难。这样就可以避免其他学者的敌意。例如,某985教授仅仅将专着解读为外文,短短5个月内在C期刊上发表了13篇书评,引起学术界极大争议[8]。

事实上,根据按照规则,发表书评没有什么大问题。研究报告、传记甚至会议纪要也可能发表在C期,但前提是质量好,对学术发展有用。

但同一本书的十多篇书评密集占据了C杂志的版面,无论你的学术成就有多高,都无法避免“学术老大”的嫌疑:

“写作其实就是写点东西,教授的文章写得不好,但我不明白为什么要占那么多篇幅,我只能出书了。”

发现j期刊太难发表,文科学者并没有退缩。目前,不少高校和大学都采用初任—常任制度来考核年轻教师,俗称“晋升或离职”。新教师必须在3-6年的考核期内完成晋升,否则必须调任其他职位,甚至辞职。

如果你想留下来,j期刊和科研项目是硬指标。然而,人文社会科学的研究周期不仅长,而且难以出成果。人文学科很多研究动不动就要到实地去,呆上好几个月,找人、采访人的过程都很熟悉。即使不做现场调研,也得看几千页的文档,让人头晕目眩。

2016年至2020年,我国最大的哲学社会科学资助基金国家社科基金已完成项目的平均研究周期为6.38年,优良率不足50%。此外,几乎有20%的项目未能完成,这意味着很大一部分研究已经完成[9]。

更糟糕的是,“要么接受要么放弃”的决定极其严厉,而且nout 是常态。一篮子考核指标不加解释就塞进了“青辣椒”的脑袋里。同事们还明争暗斗,逼着人日夜坐在一起,生怕考核不合格就被开除。

每天还有没完没了的课程、没完没了的会议、没完没了的比赛,青年学者滚滚滚,写论文也得挤时间。这样的工作强度,恐怕连硬核人士都难以忍受。

但如果你不学习,你就必须离开。文科学者被解雇后,他们到哪里去寻找满意的归宿呢?

如果你想继续学业,你很可能会进入标准较低的普通本科院校;如果进入职场找工作,不仅失去了年龄优势,而且所学的专业也可能没有吸引力。你进不了顶尖公司,甚至可能报考不了。

低于高迫于压力,不少学者遗憾地不得不用一些“短期而快速”的研究来弥补自己的不足。他们为论文选择热点话题,研究过程就像一条流水线。成本基于漫步。到最后,让大boss说出他们的名字就万事大吉了。他们更加坚定了远离两三年内难以掌握的困难科目的决心。

不仅如此,“up or go”的政策让很多人更加焦虑,心态非常不好。一项基于中国41所大学、针对45岁以下大学教师的研究指出,年轻大学教师通常存在一定程度的职业焦虑,主要关注发表论文和评价职称[10]。

毕竟,那些喧闹的自由派学者都是可悲的牛和马。问题不仅是他们的问题,C 杂志和大学也难辞其咎。空间竞争。一是看别人在做什么,二是不断寻找结果。尽管科研审查机制正在进行严格改革,但持有空间的安全博弈暂时无法停止。

我只是为“青椒”文科学者感到遗憾。他们每天都被折磨得外焦内软。他们一睁眼就战斗,辛苦了半辈子。安全感已经成为一种奢侈。毕竟,我不知道什么时候才能离开学校。

参考文献:

[1]南京大学中国社会科学研究评估中心。 (2017)。 《中国社会科学引文索引》期刊源/馆藏实施实施方案(试行)。 2025 年 11 月 4 日检索自 https://cssrac.nju.edu.cn/tzgg/20200524/i101366.html。

[2] 教育部社会科学司. (2024)。统计数据整合到2023年,全国普通高等学校社会科学专业基本建成。

[3]教育部科学技术和信息化司。 (2024)。 2023年普通高等学校科技统计数据汇编

[4] 徐健,黄友佳. (2025)。 j期刊为何这么难发表? ——中国人文社会科学主要期刊论文发表现状与困境评估。上海交通大学学报(哲学社会科学版),33(02),85-100。

[5]教育部学位与研究生教育发展中心。 (2017)。第四轮全国学科考试成绩公布。 2025 年 11 月 5 日检索自 https://www.cdgdc.edu.cn/dslxkpgjggb/index.htm。

[6] 庆妮院士. (2024)。 2024年学术研究报告(所有学科)。

[7] 张天琪. (2025)。 C杂志是否已成为几大boss的专属领域赛斯? 。知识分子。 2025 年 11 月 5 日检索自 https://mp.weixin.qq.com/s/hs0hmwx-xe_ydkpocje9_w。

[8]南方周末. (2025)。顶尖学术期刊为何成为顶尖学者的“私人住宅”? 。 2025 年 11 月 5 日检索自 https://static.nfnews.com/content/202507/20/c11529670.html。

[9]吴文宇. (2023)。国家社科基金项目结构特点评估与研究。江苏科技情报,15,5-10+36。

[10] 田贤鹏,姜树杰. (2022)。为何担忧:高校青年教师职业焦虑调查——“不上不下”政策背景下高等教育研究,3, 39-44。

涉及生死的文科人士,走到哪里都是勤奋的。加入国企是必不可少的,加入民企则需要每天加班,为人赋能。即使你上了大学成为学者,也要为发表C期刊而奋斗到底。

所谓C期刊,全称CSSCI来源期刊,是由南京大学评选并纳入“中国社会科学引文索引(CSSCI)”数据库的一批人文社会科学领先期刊。它在学术界得到了广泛的认可[1]。

对于文科学者来说,C有很多出版物,晋升副教授指日可待。但如果数额不够,一切好东西都被抛在了一边,你还不如丢掉工作。

但事实是j期刊页数有限,而且非常挑剔。普通学者发表论文的机会很少,这让很多人陷入困境。为何如此hard 出版C 期吗?

和尚太多,粥不够,出版的c刊也不够。

尽管文科屡遭诟病,但从事研究的学者数量不减反增。高校从事人文社会科学的教师、技术人员和辅助人员数量从2013年的50.1万人增加到2023年的97.9万人[2]。

对比理科科目,2023年,各类大学理、工、农、医相关教学科研人员将达到144.2万人[3]。文科学者队伍虽然略少,但数量仍然接近百万,并且还在不断上升。

在高校里,文科学者大多要靠笔生存,主要的科研成果就是写论文。

C学者发表了多篇论文,大学也从中受益——吸引了来自世界各地的大人物世界犯错误是第二个最重要的因素,更真实的原因是资金和地位。他不仅有足够的信心向上级申请项目以获得资助,而且他自己的学科排名也大放异彩。

说白了,大多数文科学者每天都围着C杂志转,不仅仅是因为他们的学术思想,还有他们的顶头上司在背后支持。在很多大学,j期刊是文科学者无法回避的KPI。从追求进步到评价效率,j期刊的发表数量是不可或缺的。

甚至一些想要攻读博士学位的硕士生。而想要毕业的博士生就得掂量自己手里有多少本j期刊,这让新晋科研人员哭了:

“最近我听说一些博士生导师不得不四处张贴论文的情况。张贴C是每个人类和科学博士生都要做的事情。无法避免。太情绪化了!”

即使对于涉足多年的文科学者来说,发表j刊也不容易。主要原因在于J期刊的供需严重失衡:学者越来越多,但C期刊发表的文章总体数量仍在萎缩。

以2023年为例,C期刊将仅发表74,100篇论文,比十年前的92,100篇论文下降了近20%。

面对数以百万计的文科学者,C期刊的文章才七万多篇。你可以想象出版的压力。

而且,由于投稿数量较多,论文还要等待更顺利的发表。初审半年不算什么。更何况,还需要两三年的时间。在此期间,稿件被修改了60多次,但仍然没有批准的消息。大学审查的要求如此之高,以至于许多学者等不起。公示时on 耽误了,撤稿转别的期刊就成了“基本”,只希望一个C期刊能接受你。甚至有人铤而走险,进行非法多次投稿,被C杂志抓到后立即被列入黑名单。

如果一篇论文发表缓慢,还可以忍受,但如果等待被C期刊无情拒绝的结果,往往会更加毁灭性和心碎:

“从写作、修改到投稿,大概用了一年的时间。投稿后,我耐心等待了半年审稿,最后审稿失败。我一打开邮件,‘对不起’四个粗体字就映入眼帘。嗨,我忍不住流下了眼泪。”

缩减C日志的页数就足以让人头疼了。更困难的是,这几页大部分都是为顶尖大学和学术带头人保留的。对于普通学者来说,想要发表论文更是难上加难。新泽西期刊。

2025年《上海交通大学学报》发表的一项研究证实,1998年至2021年间,高水平机构在C类期刊上发表的文章数量变化不大,但比例逐年上升,2021年上升至59%,而此类机构仅占大学总数的10%左右。 [4][5]。

虽然C类期刊页数的减少导致高水平大学发表的文章数量增加,但也可以看出少数人垄断大部分资源的“28/20规则”也确实统治了学术圈。

事实上,这也不能完全归咎于顶尖大学。毕竟作为名门望族,学术实力也是有的,C多发表一些也是情有可原的。

真正令人痛恨的是一些j期刊公然歧视作者,给予作者不平等的发表机会。无论多么重要角色是什么,首先看看你在哪里工作,你的级别是什么。知名教授来是欢迎的,但非讲师的就看,连博士、硕士的都找不到。

但《C》杂志这样做也是出于其题名的自我保护考虑,因为《C》杂志成功入选编目并不意味着高枕无忧。每两年一次的动态调整将严格检查期刊文章的引用率,不合格的C类期刊将被删除[1]。

于是C期刊的编辑们绞尽脑汁,想方设法提高引用率。最有效的招数之一就是大量发表知名学者的论文,甚至通过关系向他们征稿。最终留给普通人的空间已经所剩无几:

“我之前去参加过C期刊的编辑会议,所有的编辑都在讨论如何拿到稿件,而忽略了普通作者……”

是什么让人们更叫人不公平的是,一些大老板接了C杂志的橄榄枝,乘虚而入,挤掉了很多机会。

青泥学术统计整理了2024年j期刊的发表数据发现,排名前十位的作者全年每人发表论文近30篇,相当于不到两周就发表了一篇论文。同期,全年仅发表一篇 C 级论文的人数多达 78,000 人 [6]。

这个数字无疑是夸张的。要知道,在很多大学,30个C期刊就够人文社科博士毕业15次了[7]。

这篇论文非常富有成效,也很困难。这样就可以避免其他学者的敌意。例如,某985教授仅仅将专着解读为外文,短短5个月内在C期刊上发表了13篇书评,引起学术界极大争议[8]。

事实上,根据按照规则,发表书评没有什么大问题。研究报告、传记甚至会议纪要也可能发表在C期,但前提是质量好,对学术发展有用。

但同一本书的十多篇书评密集占据了C杂志的版面,无论你的学术成就有多高,都无法避免“学术老大”的嫌疑:

“写作其实就是写点东西,教授的文章写得不好,但我不明白为什么要占那么多篇幅,我只能出书了。”

发现j期刊太难发表,文科学者并没有退缩。目前,不少高校和大学都采用初任—常任制度来考核年轻教师,俗称“晋升或离职”。新教师必须在3-6年的考核期内完成晋升,否则必须调任其他职位,甚至辞职。

如果你想留下来,j期刊和科研项目是硬指标。然而,人文社会科学的研究周期不仅长,而且难以出成果。人文学科很多研究动不动就要到实地去,呆上好几个月,找人、采访人的过程都很熟悉。即使不做现场调研,也得看几千页的文档,让人头晕目眩。

2016年至2020年,我国最大的哲学社会科学资助基金国家社科基金已完成项目的平均研究周期为6.38年,优良率不足50%。此外,几乎有20%的项目未能完成,这意味着很大一部分研究已经完成[9]。

更糟糕的是,“要么接受要么放弃”的决定极其严厉,而且nout 是常态。一篮子考核指标不加解释就塞进了“青辣椒”的脑袋里。同事们还明争暗斗,逼着人日夜坐在一起,生怕考核不合格就被开除。

每天还有没完没了的课程、没完没了的会议、没完没了的比赛,青年学者滚滚滚,写论文也得挤时间。这样的工作强度,恐怕连硬核人士都难以忍受。

但如果你不学习,你就必须离开。文科学者被解雇后,他们到哪里去寻找满意的归宿呢?

如果你想继续学业,你很可能会进入标准较低的普通本科院校;如果进入职场找工作,不仅失去了年龄优势,而且所学的专业也可能没有吸引力。你进不了顶尖公司,甚至可能报考不了。

低于高迫于压力,不少学者遗憾地不得不用一些“短期而快速”的研究来弥补自己的不足。他们为论文选择热点话题,研究过程就像一条流水线。成本基于漫步。到最后,让大boss说出他们的名字就万事大吉了。他们更加坚定了远离两三年内难以掌握的困难科目的决心。

不仅如此,“up or go”的政策让很多人更加焦虑,心态非常不好。一项基于中国41所大学、针对45岁以下大学教师的研究指出,年轻大学教师通常存在一定程度的职业焦虑,主要关注发表论文和评价职称[10]。

毕竟,那些喧闹的自由派学者都是可悲的牛和马。问题不仅是他们的问题,C 杂志和大学也难辞其咎。空间竞争。一是看别人在做什么,二是不断寻找结果。尽管科研审查机制正在进行严格改革,但持有空间的安全博弈暂时无法停止。

我只是为“青椒”文科学者感到遗憾。他们每天都被折磨得外焦内软。他们一睁眼就战斗,辛苦了半辈子。安全感已经成为一种奢侈。毕竟,我不知道什么时候才能离开学校。

参考文献:

[1]南京大学中国社会科学研究评估中心。 (2017)。 《中国社会科学引文索引》期刊源/馆藏实施实施方案(试行)。 2025 年 11 月 4 日检索自 https://cssrac.nju.edu.cn/tzgg/20200524/i101366.html。

[2] 教育部社会科学司. (2024)。统计数据整合到2023年,全国普通高等学校社会科学专业基本建成。

[3]教育部科学技术和信息化司。 (2024)。 2023年普通高等学校科技统计数据汇编

[4] 徐健,黄友佳. (2025)。 j期刊为何这么难发表? ——中国人文社会科学主要期刊论文发表现状与困境评估。上海交通大学学报(哲学社会科学版),33(02),85-100。

[5]教育部学位与研究生教育发展中心。 (2017)。第四轮全国学科考试成绩公布。 2025 年 11 月 5 日检索自 https://www.cdgdc.edu.cn/dslxkpgjggb/index.htm。

[6] 庆妮院士. (2024)。 2024年学术研究报告(所有学科)。

[7] 张天琪. (2025)。 C杂志是否已成为几大boss的专属领域赛斯? 。知识分子。 2025 年 11 月 5 日检索自 https://mp.weixin.qq.com/s/hs0hmwx-xe_ydkpocje9_w。

[8]南方周末. (2025)。顶尖学术期刊为何成为顶尖学者的“私人住宅”? 。 2025 年 11 月 5 日检索自 https://static.nfnews.com/content/202507/20/c11529670.html。

[9]吴文宇. (2023)。国家社科基金项目结构特点评估与研究。江苏科技情报,15,5-10+36。

[10] 田贤鹏,姜树杰. (2022)。为何担忧:高校青年教师职业焦虑调查——“不上不下”政策背景下高等教育研究,3, 39-44。 上一篇:幸好荷兰政府失败了,否则开创先例就危险了

下一篇:没有了

下一篇:没有了

相关文章

- 2025/11/13中国数以百万计的文科学者正在为生存而

- 2025/11/13幸好荷兰政府失败了,否则开创先例就危

- 2025/11/12爆裂!何超莲和窦骁肯定没有离婚。这对

- 2025/11/12迪丽热巴病情恶化!最新照片显示,该男

- 2025/11/12“以为她死了”,男子将妻子打昏并将她

客户经理

客户经理